フリーランスコンサルタントが知っておくべき契約書の落とし穴と対策

コンサルティングファームに勤務されているコンサルタントの中には、フリーランスコンサルタントとしての独立を検討したり、準備を進めたりしている方もいるでしょう。その際、クライアントや案件仲介エージェントとの契約書に不安を感じることがあるかもしれません。

コンサルティングファームでは、法務部が契約書のレビューを担当していましたが、フリーランスになると、契約内容の確認とリスク管理は自分自身で行う必要があります。マネージャー以上の経験があれば、ある程度の契約書の知識があるかもしれませんが、フリーランスは万が一の場合、全ての責任を負うことになるため、より慎重に契約を結ぶことが求められます。

本記事では、「フリーランスコンサルタントが締結する契約の種類」、「契約書に含まれる条項の基礎知識」について解説します。さらに、損害賠償関連の条項など、特に注意すべき点やリスクを最小限に抑える記載例についても触れます。

- フリーランスコンサルタントが締結する契約の種類が分かる

- 契約書に含まれる条項の基礎知識を理解できる

- 特に注意すべき点やリスクを最小限に抑える記載例について知れる

フリーランスコンサルタントが結ぶ業務委託契約とは?

フリーランスコンサルタントがクライアントや案件仲介エージェントと締結する契約は、コンサルティングファームがクライアントと結ぶ契約と同様に、業務委託契約という形態をとります。

業務委託契約とは、企業が自社にない専門性を活用し、売上拡大や業務効率化を目的として、自社業務の一部を外部の企業や個人に委託する際に結ぶ契約です。この契約形態には以下のような特徴があります。

- 成果物や業務遂行に対する報酬

業務委託契約では、労働力に対して報酬が発生する雇用契約とは異なり、明確な成果物や業務遂行に対して報酬が支払われます。 - 委託者と受託者の対等な関係

業務を依頼する委託者と、業務を引き受ける受託者は、対等な立場で契約を締結します。 - 受託者の裁量権

雇用契約とは異なり、業務委託契約における受託者は、委託者から指揮命令を受けません。つまり、受託者は自らの裁量で業務を遂行することができます。

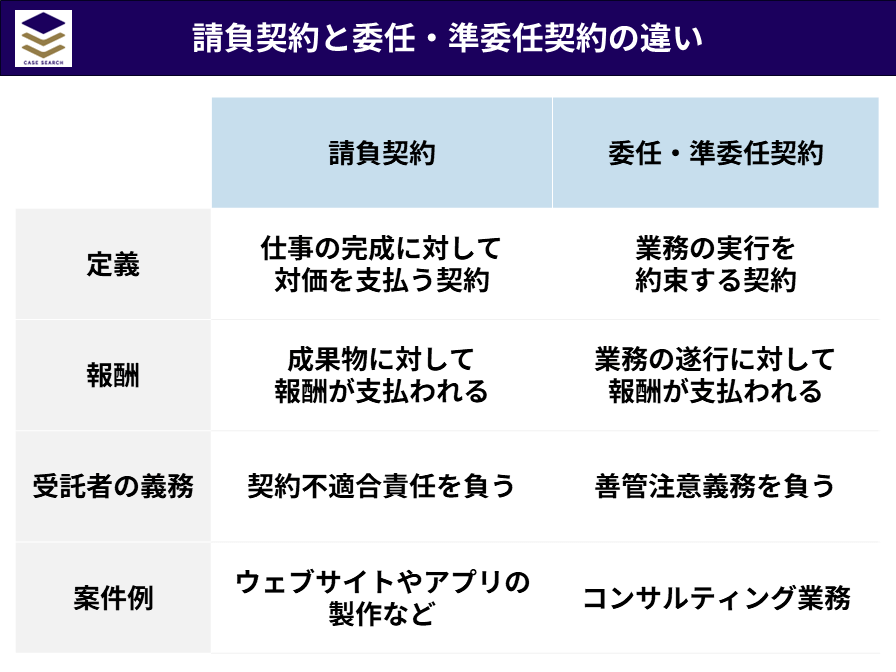

業務委託契約の種類:請負契約と委任・準委任契約の違い

業務委託業務委託契約は、大きく分けて請負契約と委任・準委任契約の2種類に分類されます。

業務の成果を目的とした「請負契約」

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法 第六百三十二条

請負契約は、受託者が業務を完成させた成果物に対して、委託者が報酬を支払う契約形態です。この契約では、受託者は契約不適合責任を負います。つまり、納品された成果物の品質や数量が契約内容と異なる場合、委託者は受託者に対して修正を求める履行追完請求(不十分・不具合のある箇所の修正を求める請求)や損害賠償請求を行うことができます。請負契約の具体例としては、プログラマーがウェブサイトやアプリケーションの開発を受託する場合などが挙げられます。

業務の遂行を目的とした「委任契約・準委任契約」

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

民法 第六百四十三条・第六百五十六条

委任契約・準委任契約は、受託者が委託者に対して業務の実行を約束する契約であり、成果物ではなく業務遂行そのものに対して報酬が支払われます。この契約類型において、受託者は善管注意義務を負います。つまり、受託者は「善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務」を負い、業務遂行中に故意または過失により委託者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。

委任契約と準委任契約の違いは、委託される業務が法律行為であるか否かという点にあります。

| 種別 | 委託業務の内容 | 関係する職業 |

| 委任契約 | 法律行為を委託 | 弁護士、税理士など |

| 準委任契約 | 法律行為以外を委託 | コンサルタントなど |

委任契約:法律行為を委託する場合に結ばれる契約

<委任契約を結ぶケース>

- 弁護士への訴訟対応や訴訟代理の依頼

- 司法書士への相続した土地の名義変更登記の依頼

- 不動産業者への保有する土地の売却の依頼

- 税理士への所得税の確定申告の依頼

準委任契約:法律行為以外の業務遂行を委託する場合に結ばれる契約

<準委任契約を結ぶケース>

- コンサルティング業務の委託

- ITシステムの保守管理業務の委託

フリーランスコンサルタントは準委任契約を結ぶのが基本

コンサルティング会社は基本的に準委任契約を結びますが、フリーランスコンサルタントも準委任契約の締結をすることが多いです。

クライアントから請負契約の提案があった場合、フリーランスコンサルタントは業務内容が本当に請負契約に適しているかを慎重に検討する必要があります。コンサルティングプロジェクトでは、成果物の要件が途中で変更されることが多いため、成果物に対して報酬が支払われる請負契約はあまり適していません。また、請負契約では契約不適合責任を負うため、プロジェクト終了後に成果物の修正対応に追われるリスクもあります。

ウェブサイトやアプリの開発など、システム系の案件の場合には請負契約が結ばれることもありますが、フリーランスコンサルタントは、原則として準委任契約を結ぶようにしましょう。

業務委託契約書の内容

そもそも契約書は必要か?

実は、業務委託について民法上は口頭でも契約は締結できるため、業務委託契約書は必須ではありません。しかし、トラブル防止と円滑な業務遂行のために、契約書を作成し、業務内容、期間、報酬などを明確に記載しておくことが重要です。

契約書に必要な項目

準委任契約の業務委託契約書で必要となる項目について説明します。

委託内容

フリーランスコンサルタントに委託される業務内容を具体的に記載します。実施する分析、課題・施策の整理、作成する資料、会議体の頻度や報告内容などを詳細に記すことが重要です。

委託期間

業務を遂行する期間を明記します。

委託業務実施場所

業務を実施する場所を記載します。フリーランスコンサルタントは複数の案件に参画することがあるため、出社の必要性や頻度・時間帯を明確にしておきましょう。

報酬

業務委託料、支払いの期日、支払い方法などを記載します。単価、稼働率、消費税の扱い、源泉徴収の有無、振込手数料の負担者なども確認しましょう。

費用負担

交通費などの経費負担について記載します。クライアントオフィスへの出社に伴う交通費は業務委託料に含まれることが多いですが、遠方への出張や深夜勤務に伴うタクシー代は別途支払われることが一般的です。

再委託の可否

第三者への業務の一部または全部の再委託可否について記載します。多くの場合、書面による事前承諾を得ることで再委託が認められます。

権利の帰属

成果物に関する著作権や知的財産権の帰属先を記載します。コンサルティングの契約では、これらの権利は委託者に帰属するとする契約が多いです。

秘密保持義務

委託業務で知り得たクライアントの情報に関する秘密保持の取り決めを記載します。コンサルタントは顧客情報の漏洩や目的外使用をしてはなりません。

競業避止義務

委託者と競合する事業の立ち上げや同業他社との取引を制限する競業避止義務が記載されている場合があります。競業避止義務は、場合によってはフリーランスコンサルタントとしての仕事に大きな制約が課されるものです。義務の期間や範囲が広すぎる場合は法令違反となる可能性があるため、よく確認しましょう。

損害賠償

故意または過失によってクライアントに損害を与えた場合の損害賠償に関する取り決めを記載します。フリーランスコンサルタントが最も注意すべき項目です。(後ほど、詳しくご説明します)

契約の解除・変更

契約の途中解除条件や内容変更に関する取り決めを記載します。

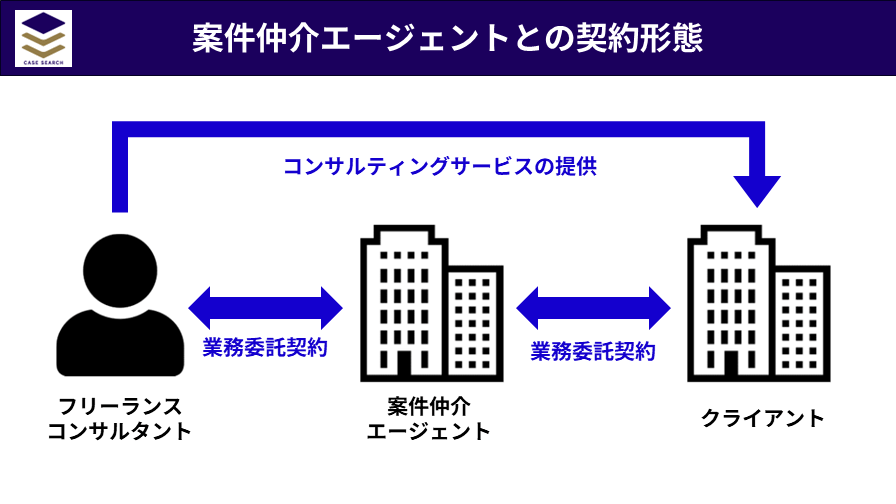

案件仲介エージェントとの契約書は基本契約と個別契約に分かれることが多い

フリーランスコンサルタントが案件仲介サービスを通じてコンサルティング案件に参画する場合、案件仲介エージェントとの間で業務委託契約を結ぶことになります。

案件仲介エージェントが紹介する様々な案件に継続的に参画する可能性があるため、契約は基本契約書と個別契約書に分かれていることが一般的です。

- 基本契約書:基本契約書には、「権利の帰属」や「損害賠償」など、案件に共通する事項が明記されています。フリーランスコンサルタントは、案件仲介サービスに登録した時点でこの契約を締結します。

- 個別契約書:個別契約書は、案件ごとに「業務内容」や「報酬」などの詳細が記載されます。フリーランスコンサルタントは、個々の案件に参画する際に、この契約を結びます。

収入印紙は必要?

準委任契約の契約書には、原則として収入印紙を貼り付ける必要はありません。ただし、システム開発業務委託契約書などの場合は、例外的に収入印紙が必要となることがあります。

近年は、クラウドサービスを利用した電子契約の締結が増えており、電子契約の場合は収入印紙が不要となります。そのため、フリーランスコンサルタントにとって、収入印紙の必要性はあまり気にする必要がないでしょう。

フリーランスコンサルタントが特に注意すべき契約のポイント

損害賠償が発生する条件や上限額に注意

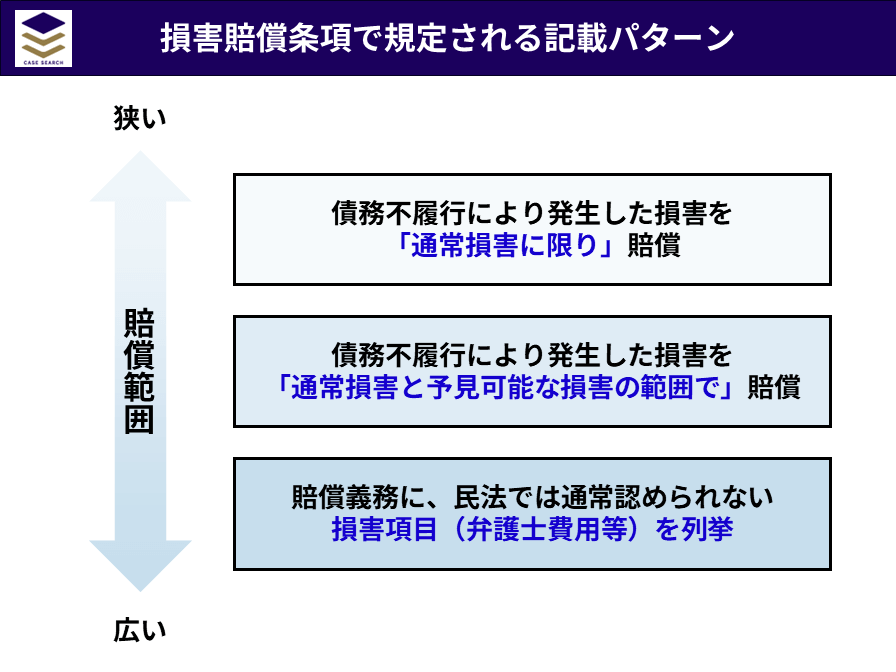

フリーランスコンサルタントが結ぶ業務委託契約の損害賠償の項目では、損害賠償の範囲が以下のパターンのいずれかで記載されることが多いです。上から順にフリーランスコンサルタントが損害賠償しなければならない範囲が拡がっています。

- 債務不履行によって発生した損害を「通常損害に限り」賠償する

- 債務不履行によって発生した損害を「通常損害と予見可能な損害の範囲で」賠償する

- 民法では通常認められない損害項目(弁護士費用等)を列挙して賠償義務に含まれている

委託側としては、損害が発生した場合にできるだけ費用責任を受諾者に課したいため、❸のような記載をすることがあります。

一方で、フリーランスコンサルタントとしては、契約書内で損害賠償義務の範囲や上限を限定することが最も重要なポイントです。限定する方法としては、「直接かつ現実に生じた損害」に限定することや「業務委託料を上限として損害を賠償する」などの記載とすることが一般的です。

実際、あるフリーランスコンサルタントが案件仲介エージェントとの間で業務委託契約を結んだ際に、当初は「一切の損害および費用(弁護士費用等の費用を含む。) を賠償するものとする」と記載された契約書を受け取りました。

そこで、このフリーランスコンサルタントは、損害賠償の上限および条件を限定するために、案件仲介エージェントに以下の文言への修正を依頼しました。

「本契約で定める業務委託料の範囲において、相手方に直接かつ 現実に発生した損害のみ賠償する責任を負う。」

最終的には案件仲介エージェント側から、以下の文言で提案されました。

「本契約における乙の甲に対する損害賠償額は、本業務の報酬額を上限とする。ただし、乙の悪意又は重過失により甲に生じた損害については、この限りでない。」

上記の最終的な文言案は契約書で一般的にみられる合理的な記載であったため、このフリーランスコンサルタントは提案された文言で契約を締結しました。

この事例のように、損害賠償条項は特に注意深く確認し、必要に応じて修正を求めることが重要です。契約書の内容は双方で調整するものであり、自身を守るための契約文言への変更を遠慮なく求めるべきでしょう。

よく分からない場合や不安な場合は専門家に相談を(推奨)

業務委託契約書の内容について、よく分からない場合や不安を感じる場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。当然費用はかかりますが、万一トラブルが発生した場合に、会社員と違って、フリーコンサルタントはすべての責任を負うことになるため、専門家の力を借りることも大切です。

まとめ

以上、フリーランスコンサルタントが結ぶ契約の種類や契約書に記載される条項、フリーランスコンサルタントが特に注意すべきポイントについて解説しました。

フリーランスコンサルタントとして独立する際、契約書のチェックは自身で行う必要があります。面倒に感じることもあるかもしれませんが、契約書の内容を十分に確認し、リスクを最小限に抑えることが、トラブル発生時に自分自身を守ることにつながります。

契約書には常に慎重に対応し、不明点や不安がある場合は専門家に相談するなど、適切な対処を心がけましょう。

フリーランスコンサルタント完全ガイド

フリーランスのコンサルタントとして独立・成功するために知っておくべきことを網羅。フリーコンサルの始め方・開業から案件獲得までの流れ・エージェントの選び方などを知りたい方は、「【完全ガイド】フリーコンサルの始め方や案件獲得のポイントを徹底解説」も合わせてご覧ください。

おすすめの案件マッチングサービス・エージェント

自身に合った案件紹介サービスを探している方は、「【61社徹底比較】フリーコンサル向けの案件マッチング・エージェントおすすめ」も合わせてご覧ください。

案件マッチングサービス・エージェントのクイック診断もおすすめ!